Institut Charles Sadron Présentation

Plus de 75 ans de science macromoléculaire à Strasbourg

Avec l’essor de l’industrie du pétrole, les matières plastiques sont entrées dans notre quotidien. Bakélite, nylon, colles, peintures, vernis… ces matériaux sont constitués de macromolécules. Dès 1945 un scientifique, Charles Sadron, s’intéresse à ce nouveau domaine de recherche des macromolécules. En tant que physicien visionnaire il porte deux idées fortes : (i) l’interdisciplinarité, car pour étudier ces matériaux il convient de travailler à l’interface de plusieurs disciplines (chimie, physique et biologie) et (ii) le lien entre science et industrie naissante.

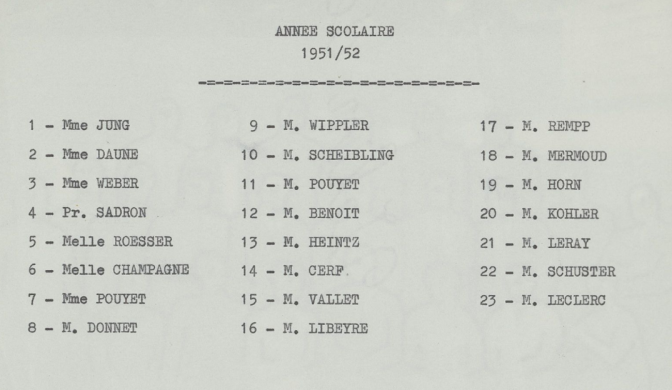

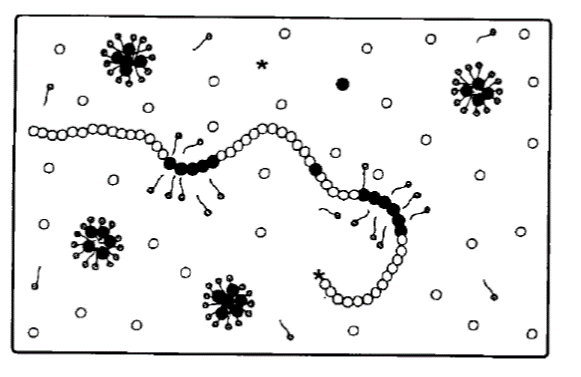

Sous son impulsion est créé en 1947 le Centre d’Études de la Physique des Macromolécules – CEPM, premier laboratoire propre du CNRS dans les sous-sols de la Faculté de Physique. En 1954, le laboratoire s’installe dans un bâtiment neuf, rue Boussingault, et devient le Centre de Recherche sur les Macromolécules – CRM, unité associée à l’Université de Strasbourg. Charles Sadron en devient le directeur.

Côté formation, l’absence d’un institut de science appliquée se faisant sentir, Charles Sadron lance en 1961 le projet de création d’une école auprès de la direction de l’Enseignement supérieur, qui l’accepte par un arrêté du 19 décembre 1963 : « L’École d’Application des Hauts Polymères – EAHP ». Cette école de la faculté des sciences de Strasbourg avait pour but de former des ingénieurs spécialisés dans le domaine des hauts polymères ou polymères de grande masse molaire.

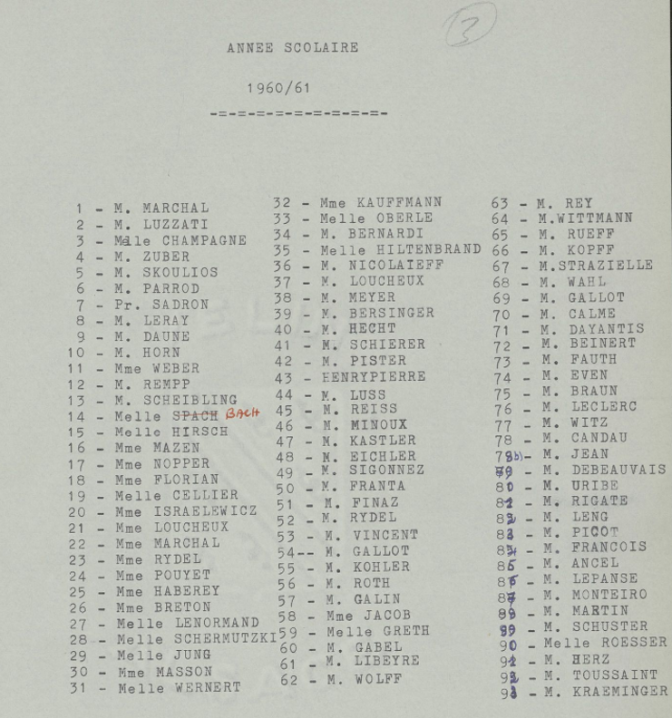

C’est en 1985 que le laboratoire est baptisé Institut Charles Sadron – ICS, en hommage à son fondateur. L’ICS est depuis 2008 installé sur le campus CNRS de Cronenbourg.

L’Institut Charles Sadron : du début à nos jours – quelques dates clés

1946 : Charles Sadron est le premier lauréat du prix Holweck, décerné par la British Physical Society en 1946 et, la même année, le premier colloque sur les Hauts Polymères est organisé à Strasbourg. Ces deux évènements marquent le début d’une reconnaissance des activités scientifiques dans ce nouveau domaine en France.

1947 : Création par le CNRS du Centre d’études de la physique des macromolécules – CEPM, sous l’impulsion de Charles Sadron. Ce centre pluridisciplinaire réunissant des physiciens, des chimistes et des biologistes se lance dans la recherche en science macromoléculaire. Premier laboratoire propre du CNRS en province, il est installé dans les locaux de l’Institut de Physique, rue de l’Université à Strasbourg.

1952 : le laboratoire devient le Centre de recherches sur les Macromolécules – CRM. Le CNRS signe une convention d’association avec l’Université de Strasbourg - préfiguration des actuelles Unité Mixte de Recherche.

1954 : Installation dans des locaux spacieux nouvellement construits - situé rue Boussingault. L’inauguration se déroule en présence d’Hermann Staudinger chimiste allemand, prix Nobel de chimie 1953 pour ses découvertes dans le champ de la chimie macromoléculaire.

1957 : Visite du président de la République René Coty au Centre de Recherches sur les Macromolécules, le 5 juillet 1957.

"La décennie 1953-1963 a été celle de la double hélice d'ADN, de la cristallographie des protéines, du code génétique, de l'arsenal de macromolécules remarquables que sont les ARN messagers, les ARN de transfert, les ribosomes, ..." (cf. « Une vie à raconter », qui constituent les mémoires de Vittorio Luzzati, chercheur du CRM, H Diffusion, Collection Hd Temoignage, septembre 2011, EAN 9782363450067, ISBN 236345006). Au CRM, les chercheurs et chercheuses s’intéressent également à l'ADN. Les contributions de Colette et Roger Vendrely sur les premières expérimentations génétiques animales utilisant l’ADN ont été racontées dans la bande dessinée interactive: L’affaires des Canards, https://affaire-des-canards.unistra.fr/ .

Photo de Colette Vendrely, prise à la fin des années 50.

1967 : Le centre a connu un développement spectaculaire. Charles Sadron laisse la direction du CRM à son collaborateur et adjoint, Henri Benoit. 250 personnes environ y travaillent sur la physique, la chimie et la biologie moléculaire.

Années 1970 : après le départ des biologistes avec Charles Sadron pour Orléans, le laboratoire développe deux grands axes de recherche : polymères à l’état solide et polymères en solution. L’étude de leurs structures s’est trouvée renforcée par le développement de la technique de diffusion des neutrons aux petits angles. La collaboration Strasbourg - Saclay - Collège de France, STRASACOL, donne ainsi la possibilité de comparer les lois d'échelle proposées pour la structure moyenne des polymères aux résultats des expériences de diffusion des neutrons aux petits angles (réalisées au laboratoire Léon Brillouin de Saclay ou à l’Institut Laue-Langevin de Grenoble) utilisant en particulier des polymères deutériés synthétisés au CRM.

Photo d'une réunion STRASACOL dans les Vosges : Claudine Williams, Gerard

Jannink, Jacques Des Cloizeaux, Michel Delsanti, Jean-Pierre Cotton,

Claude Picot, Robert Duplessix, François Boué, Martine Nierlich, Robert

Ullmann, Mireille Adam, Jean-Michel Guenet, Yoshinobu Izumia, Bernard

Farnoux.

Photo d'une réunion STRASACOL dans les Vosges: Mohamed Daoud, François Boué, Gérard Jannink, Martine Nierlich, Claude Picot, Jacques Des Cloizeaux, Michel Delsanti, Jean-Pierre Cotton, Henri Benoit, Robert Ullmann, Jean-Michel Guenet, Yoshinobu Izumi, Mireille Adam, Robert Duplessix.

En 1970 sur l’initiative de A.J. Kovacs et G. Champetier le Groupe Français d’Études et d’Applications des Polymères (GFP) a été créé. Sa mission est de promouvoir le développement des polymères dans les organismes d’enseignement supérieur et de recherche, mais également au sein du tissu industriel français. Le siège fut fixé au Centre de Recherches sur les Macromolécules de Strasbourg. Durant ces années, les directeurs ont été Henri Benoit (1967-1978) et Constant Wippler (1978-1985).

Pierre Gilles De Gennes pour le 30 ans du CRM

1985 : lors de l’intégration des laboratoires de recherche de l’Ecole d’Application des Hauts Polymères - EAHP, le CRM donne naissance à l’Institut Charles Sadron – ICS, et rapproche davantage la recherche fondamentale et la recherche appliquée. Cette évolution a été étudiée par Françoise Olivier-Utard : Les conventions entre le CNRS et l’université de Strasbourg : une expérience pionnière, https://journals.openedition.org/histoire-cnrs/691

1985-1995 : Au cours de cette période, l'ICS apporte des contributions clés dans les domaines suivants : films de polymères, rhéologie des mélanges de polymères et d’émulsions, cristallisation des polymères, copolymères, systèmes amphiphiles, polymères hydrosolubles associatifs, polymères et copolymères conjugués ou conducteurs, réseaux et gels de polymères. Durant ces années, les directeurs ont été Gilbert Weill (1985-1992) et Georg Maret (1992-1997).

Bâtiment de l'ICS, rue Boussingault.

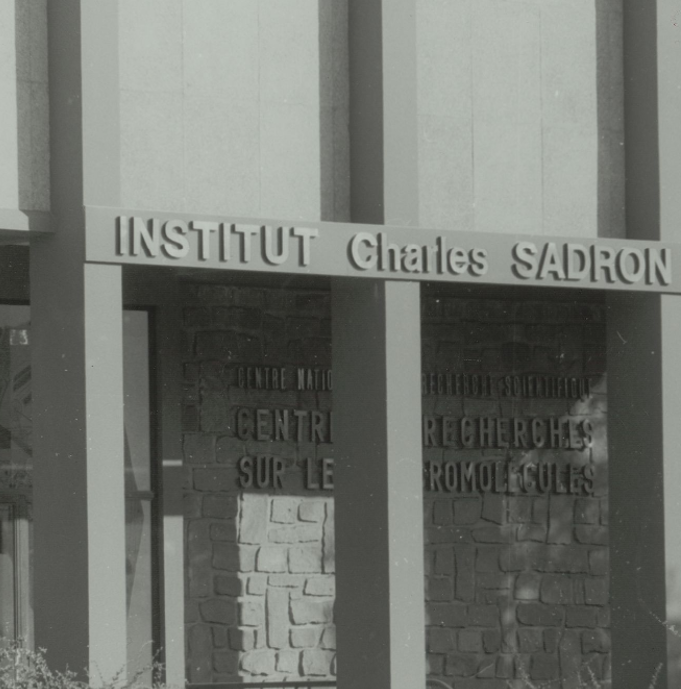

Schéma de copolymérisation micellaire, d'après le rapport d'évaluation 1992-1995. Hydrophobically-modified polyacrylamides prepared by micellar polymerization, Françoise Candau, Joseph Selb, Advances in Colloid and Interface Science 1999.

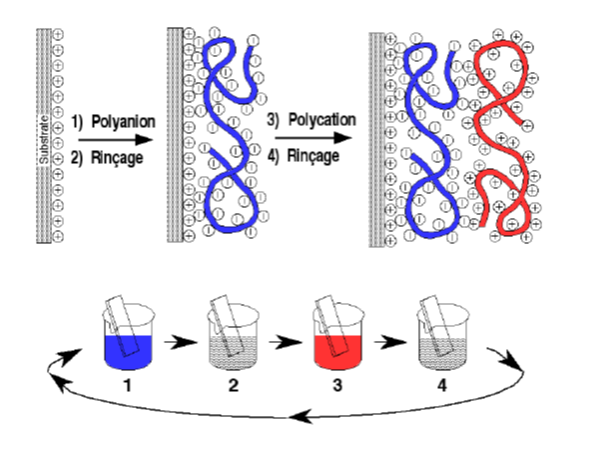

1996-2007 : Les thématiques de recherche à l'ICS s'élargissent avec des avancées importantes dans : l’assemblages couche par couche de polyélectrolytes, la théorie et la structure des polyélectrolytes, le polymorphisme des polymères, les tensioactifs fluorés et gemini, la rhéologie des mousses 2D, la physique de l'ADN, les nanoparticules, les nanotubes de carbone et les cristaux colloïdaux. Jean-Claude Wittmann (1997-2005) et Jean-François Legrand (2005-2012) furent les directeurs de l'ICS ces années-là.

Marc Schmutz à la plateforme de microscopie électronique.

Schéma de dépôt couche par couche, d'après le rapport d'évaluation 1995-2000.

2 juin 2008 : Inauguration des nouveaux bâtiments de l’Institut Charles Sadron sur le campus CNRS de Cronenbourg. Ce projet, inscrit au contrat triennal Strasbourg ville européenne 2000-2002 a été financé par les collectivités locales (communauté urbaine de Strasbourg, département du Bas-Rhin, région Alsace) et le CNRS, avec une participation du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Les locaux sont situés à proximité de l’EPCM et de l’IPCMS s laboratoires de Chimie et de Physique des Matériaux du Campus avec lesquels l’ICS est membre de la Fédération de Recherche Matériaux et Nanosciences d’Alsace, puis du Grand Est.

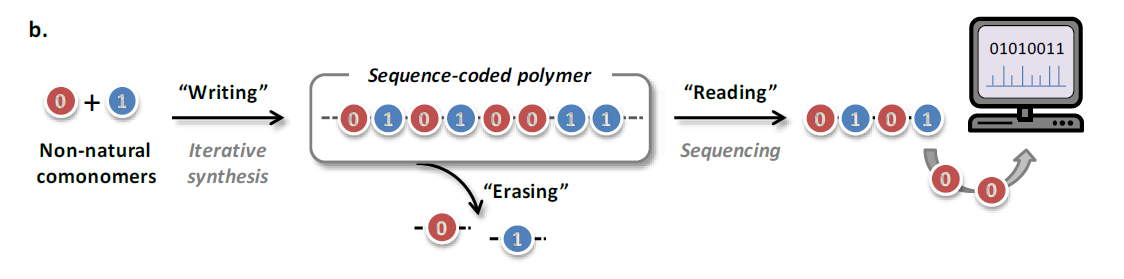

2008-2019 : Récemment, les recherches à l'ICS se sont concentrées sur : la synthèse de polymères à séquence contrôlée, les auto-assemblages supramoléculaires, les tensioactifs fluorés, les multicouches hybrides, les polymères sensibles aux stimuli, les polymères semi-conducteurs, les gels de polymères actifs, les vésicules lipidiques géantes, la transition vitreuse des polymères. Jean-Michel Guenet (2012-2016) et Christian Gauthier (2016-2023) étaient les directeurs de l'ICS durant cette période.

Daniel Grande, Directeur de Recherche CNRS, est le directeur de l'ICS depuis 2024.

Schéma des polymères à séquence contrôlée codés numériquement du rapport d'évaluation 2011-2016

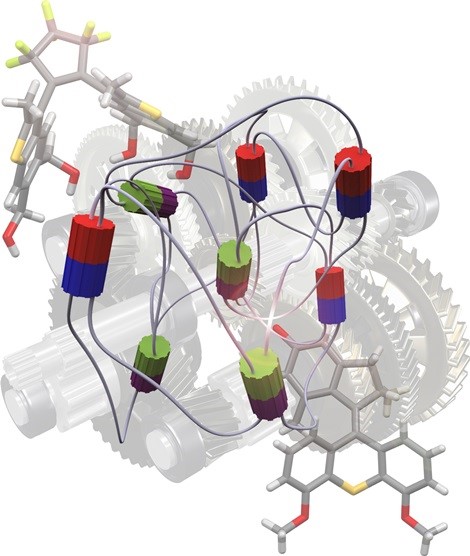

Vue artistique d'un moteur moléculaire synthétique,© Gad Fuks / Nicolas Giuseppone / Mathieu Lejeune/ Woverwolf/Shutterstock.com

Références

– Photos https://docnum.unistra.fr/digital/collection/p21057coll5

– Brahms, J., Sadron, C 1966. Ionic and hydrogen bond interactions contributing to conformational stability of polynucleotides. Nature 212, 1309-1312.

– Charles Sadron : un remarquable scientifique du 20e siècle par Michel Monsignyhttp://www.lacado.fr/files/14-Sadron-Texte-Tours-3-juin-r.pdf

– Enzymatic Degradation of Deoxyribonucleic Acid into Sub-units -Giorgio Bernardi, Madeleine Champagne & Charles Sadron - Nature volume 188, pages228–229 (1960)

– Book « Polymers and Neutron Scattering » by J. S. Higgins and H. C. Benoît (Oxford University Press)

– Interview with PG De Gennes on STRASACOL « Entretien avec Pierre-Gilles De Gennes », par Bernadette

Bensaude-Vincent et Hervé Arribart, 2 mai 2002, Sciences : histoire

orale https://www.sho.espci.fr/spip.php?article59

https://www.cairn.info/pierre-gilles-de-gennes--9782701152288-page-271.htm

– Stracasol: A joint french effort on the physics of flexible chains, P. G. de Gennes, Journal of Polymer Science: Polymer Letters Edition Volume 15, Issue 10, Pages: 623-628, (1977)

– An electron microscope study of different samples of DNA, Roger Vendrely, Colette Vendrely, Charles Sadron

– Experimental Cell Research, 1958; The results of cytophotometry in the study of the deoxyribonucleic acid (DNA) content of the nucleus, Roger Vendrely, Colette Vendrely - International Review of Cytology, 1956 - Elsevier

– Vittorio Luzzati, Françoise Reiss-Husson The structure of the liquid-crystalline phases of lipid-water systems J Cell Biol 1962 Feb;12(2):207-19.doi: 10.1083/jcb.12.2.207

– PhD of Françoise Reiss-Husson https://inis.iaea.org/collection/NCLCollectionStore/_Public/53/049/53049276.pdf

– Le laboratoire au coeur de la reconstruction des sciences en France 1945-1965 Formes d’organisation et conceptions de la science - François Jacq

– Les conventions entre le CNRS et l’université de Strasbourg : une expérience pionnière - Françoise Olivier-Utard

– Structure, Dynamics, Interactions and Evolution of Biological Macromolecules: Proceedings of a Colloquium held at Orléans France on July 5–9, 1982 to Celebrate the 80th Birthday of Professor Charles Sadron https://books.google.fr/books/about/Structure_Dynamics_Interactions_and_Evol.html?hl=it&id=qqLsCAAAQBAJ&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false

– Institut Charles Sadron : rapport d’activité

https://hal-lara.archives-ouvertes.fr/search/index?q=Institut+Charles+Sadron

Charles Sadron

Charles Sadron est né dans le Berry le 12 mai 1902. A 24 ans, il obtient l’agrégation en physique à l’Université de Poitiers. Après avoir enseigné à Troyes, il rejoint en 1928 le lycée Kléber à Strasbourg. En parallèle de son activité d’enseignant, il entreprend une activité de recherche et commence une thèse sur les moments ferromagnétiques des métaux dans le laboratoire de Pierre Weiss au sein de l’Institut de Physique de l’Université de Strasbourg.

A 30 ans, sa thèse sur le magnétisme obtenu, il bénéficie d’une bourse de la fondation Rockfeller. Il passe alors un an et demi au sein du California Institute of Technology de Pasadena (Caltech, USA) près du professeur von Karman où il peut approfondir ses connaissances dans le domaine de la mécanique des fluides. Pour l’époque partir à l’étranger grâce à une bourse privée pour poursuivre ses travaux de recherche est très innovant et peu de physiciens français recherchaient une formation complémentaire à l’étranger. Lors de cette expérience, Charles Sadron acquière un savoir-faire expérimental et apprécie le modèle du laboratoire américain, fédérant de nombreux savoir-faire, fonctionnant avec des grands moyens, collaborant avec l’industrie. C’est sur cette base que Charles Sadron développera en France sa propre vision de la recherche basée sur l’interdisciplinarité et la relation science-industrie.

En 1934, à son retour en France il s’intéresse aux polymères de synthèse ainsi qu’aux macromolécules biologiques.

Lorsque la France entre en guerre en 1939, la faculté de Strasbourg est délocalisée à Clermont-Ferrand ; Charles Sadron réinstalle alors quelques équipements dans cette ville de la zone libre pour poursuivre ces travaux sur les macromolécules cherchant à déterminer leurs masses, leurs dimensions et leurs structures.

Ces travaux sont interrompus en novembre 1943 quand il est arrêté par la Gestapo et déporté en Allemagne, au camp de Buchenwald puis au camp de Dora-Mittelbau, où il restera jusqu’au printemps 1945.

En 1945, de retour à Strasbourg, Charles Sadron devient titulaire de la chaire de Physique générale à l'Université de Strasbourg et il œuvre à la création d’un laboratoire dédié aux macromolécules et construit sur les deux idées fortes que sont l’interdisciplinarité et la liaison science- industrie. Le Centre de recherche des macromolécules - CRM - est inauguré en 1947 dont il restera directeur jusqu’en 1967.

De 1961 à 1975, il est le premier titulaire de la chaire de biophysique au Muséum national d'histoire naturelle à Paris. De 1960 à 1968, il assume la présidence de l'Union rationaliste. En 1967, il prend la direction du Centre de biophysique moléculaire du tout nouveau campus CNRS d'Orléans ; en 1974, Claude Hélène, l'un de ses élèves, prendra sa succession.

Charles Sadron dans son bureau

Charles Sadron a été un pionnier : il a compris l’importance de la coopération interdisciplinaire ainsi que l’importance d’une ouverture vers le monde de l’entreprise et en a favorisé l’épanouissement. Deux raisonnements innovant pour l’époque.

Charles Sadron a eu une influence majeure dans le développement d’une nouvelle discipline : la biophysique des macromolécules.

Son impact sur cette science a été souligné en particulier par Pierre-Gilles de Gennes, lorsque celui-ci a reçu le prix Nobel de Physique en 1991.

(To the left) Pierre-Gilles de Gennes. (To the right) Charles Sadron avec le chimiste et physicien américain Linus Pauling (1901 - 1994), à la fois lauréat du prix Nobel de Chimie en 1954 pour ses travaux décrivant la nature de la liaison chimique et prix Nobel de la paix en 1962 pour son combat contre les essais nucléaires.

Extrait de 2 minutes de l’original auprès de l’INA

Source INA :https://www.ina.fr/video/CAF97059039/charles-sadron-les-macromolecules-video.html

Entretien avec le professeur Charles SADRON, directeur du CRM, accompagné de son collaborateur le docteur Pierre DOUZOU. Charles SADRON parle des caractéristiques des macromolécules. La complexité de ces grosses molécules leur permet des fonctions chimiques très diverses. Ces substances sont à la base de l’industrie chimique moderne (plastique, fibres artificielles,...). Les macromolécules peuvent être d’origine biologique. Pierre DOUZOU parle des semi-conducteurs, des polymères. Les recherches de physique, de chimie et de biologie se rejoignent

Extrait de 2 minutes de l’original auprès de l’INA

Source INA :https://www.ina.fr/video/I05174368/charles-sadron-devenir-maitre-de-l-evolution-des-etres-vivants-video.html

Interview du professeur Charles SADRON, biophysicien. Selon lui, l’homme est à la veille, non plus d’observer la vie, mais d’agir sur la matière vivante, de telle manière que le monde vivant peut-être à sa merci. Il pense que l’homme de science a la responsabilité de faire de la vulgarisation pour être compris de tous, même si les connaissances qu’il transmet sont tronquées ou déformées pour les rendre accessibles.